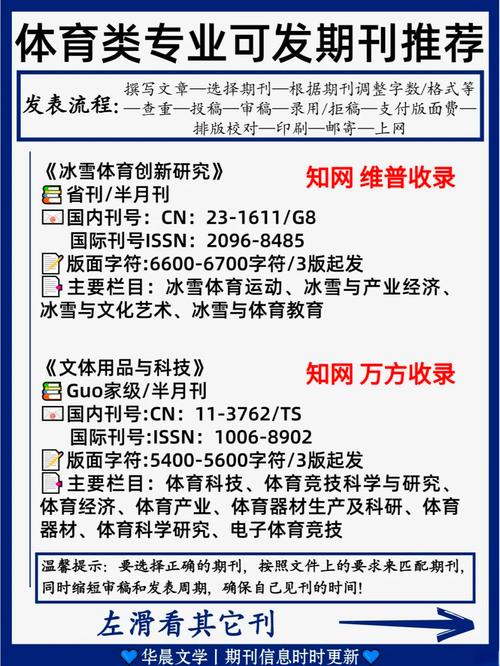

2024年全国结婚登记610.6万对:透视当代婚姻观念与趋势的变迁

在快速变化的社会经济背景下,婚姻作为人类社会的基本单元之一,其形态与观念也随着时代的步伐不断演进,2024年,全国结婚登记达到了610.6万对,这一数字不仅反映了当前中国社会婚姻市场的活跃程度,也深刻揭示了当代人对于婚姻、家庭及个人价值的重新定义与追求,本文将通过分析这一数据背后的多重因素,探讨当代婚姻观念的转变、婚姻市场的特点以及未来可能的发展趋势。

一、610.6万对背后的社会动因

1. 经济独立与个人价值的崛起

随着女性受教育程度的普遍提高和职业发展的广泛空间,越来越多的女性选择在事业上追求自我实现,这直接影响了她们的婚姻观念,经济独立使得女性在婚姻中不再单纯依赖男性,她们更倾向于寻找情感上的共鸣与精神上的契合,而非仅仅基于经济考量,这种变化促使许多年轻人在步入婚姻前更加注重自我成长与实现,从而推迟了结婚年龄,但同时也为高质量的婚姻关系提供了基础。

2. 婚姻观念的多元化

在全球化与信息化的浪潮下,不同文化、不同价值观的交流融合使得婚姻观念更加多元化,除了传统的“男大女小”、“先成家后立业”等观念外,越来越多的年轻人开始接受“不婚”、“丁克”等新型生活方式,这种多元化不仅体现在对婚姻形式的选择上,也反映在对待生育、家庭责任等问题的态度上,610.6万对的结婚登记数据,正是在这样多元而包容的社会环境中产生的。

3. 政策与法律的支持

近年来,中国政府在促进婚姻幸福、保护妇女儿童权益方面出台了一系列政策措施,如《民法典》中关于婚姻家庭的新规定,以及鼓励生育的配套政策等,这些政策不仅为适龄青年提供了法律上的保障,也间接促进了部分适婚人群的结婚意愿,特别是在“全面二孩”政策放开后,部分家庭为了享受相关福利而选择在此期间结婚或再婚。

二、婚姻市场的特点分析

1. 晚婚趋势明显

根据统计,2024年结婚登记人群中,大龄青年(特别是30岁以上)占比显著增加,这一现象的背后,是教育年限延长、职业发展压力增大以及个人价值追求等多重因素共同作用的结果,晚婚趋势不仅改变了人口结构中各年龄段的比例分布,也对社会养老、教育等领域提出了新的挑战。

2. 城市与农村差异显著

城市与农村在结婚登记数量上存在明显差异,由于城市经济发展水平高、教育资源丰富、就业机会多,城市青年的结婚年龄普遍较晚,但结婚率相对稳定;而农村地区受传统观念影响较深,尽管近年来随着城市化进程加速,农村青年结婚年龄也有所推迟,但受经济条件、家庭压力等因素影响,农村地区的结婚登记数量仍相对较多,这种差异反映了城乡发展不平衡对婚姻观念的深刻影响。

3. 线上婚介服务的兴起

随着互联网技术的普及,线上婚介服务成为年轻人寻找伴侣的新途径,从相亲APP到社交媒体上的“婚恋小组”,线上平台以其便捷性、匿名性等特点吸引了大量单身青年,这种新型婚恋方式不仅扩大了交友范围,也使得人们有更多机会根据自己的需求和标准进行筛选,从而在一定程度上提高了婚姻匹配的精准度。

三、未来趋势与挑战

1. 婚姻观念的进一步开放与包容

随着社会进步和思想解放,未来婚姻观念将更加开放与包容,除了传统的男女配对,同性婚姻、跨文化婚姻等将得到更多社会认可与支持,人们对于婚姻的期望值也将更加理性与务实,更加注重婚姻的质量而非形式。

2. 科技对婚姻市场的深刻影响

人工智能、大数据等技术的应用将进一步改变婚恋市场的面貌,通过智能匹配算法,可以更精准地帮助人们找到合适的伴侣;而虚拟现实技术则可能为人们提供更加真实、安全的相亲体验,科技的发展不仅为人们提供了更多选择,也将对传统婚恋模式产生深远影响。

3. 应对老龄化社会的挑战

随着人口老龄化趋势的加剧,如何保障老年人的婚姻权益与生活质量将成为重要议题,政府和社会各界需要关注老年人的情感需求与精神寄托问题,通过完善相关法律法规、提供更多社交平台等方式,促进老年人也能享受到幸福美满的晚年生活。

4. 家庭结构的小型化与多样化

未来家庭结构将更加小型化与多样化,除了传统的核心家庭外,“单亲家庭”、“空巢家庭”以及“丁克家庭”等新型家庭模式将更加普遍,这要求社会在养老、教育、医疗等方面提供更加灵活多样的服务与支持体系,以适应不同家庭的需求与变化。

2024年全国结婚登记610.6万对的数据背后,是当代中国社会复杂而多元的变迁,它既反映了个人价值追求的觉醒、婚姻观念的开放与包容,也揭示了社会经济结构调整对婚姻市场的影响,面对未来,我们应积极应对挑战,通过政策引导、科技创新与社会支持等多方面努力,构建一个更加和谐、健康、可持续发展的婚姻家庭环境,在这个过程中,每个人都是参与者也是受益者,共同书写着属于这个时代的婚姻新篇章。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号